骨粗鬆症

骨粗鬆症

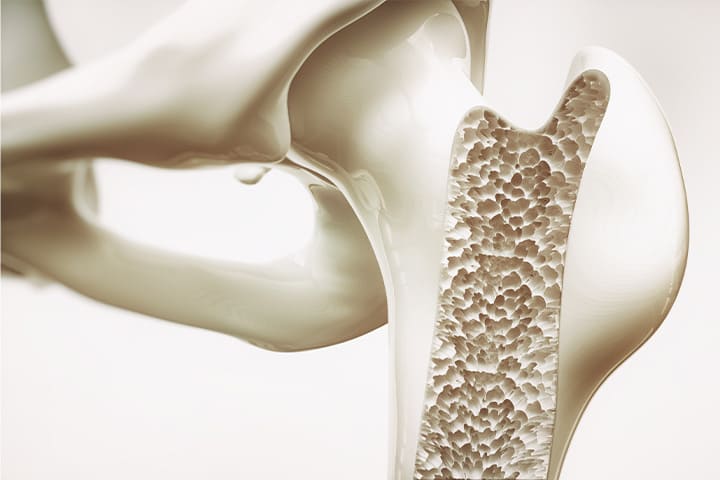

骨粗鬆症は、骨の量と質の低下により骨折しやすくなる病気です。転ぶだけでなく、つまづいたなどのちょっとしたことで、背骨(脊椎の圧迫骨折)、手首の骨(橈骨遠位端骨折)、太ももの付け根の骨(大腿骨頚部骨折)などが骨折します。また、硬い椅子や便座に座っただけで腰の骨や骨盤の骨が折れることがあります。骨折するとその痛みで動けなくなり、部位によっては手術となります。また、背中や腰が痛くなった後に、丸くなったり身長が縮んだりといった症状が現れることもあります。

高齢化に伴って増加する骨粗鬆症や骨粗鬆症に伴う骨折は、生命予後(寿命)や健康寿命(元気に暮らせる期間)に影響するため、予防や早期診断が注目されています。

女性ホルモンは骨の代謝を調節していますが、女性の場合、閉経によって減少すると骨粗鬆症を発症しやすくなります。これを閉経後骨粗鬆症といい、女性に最も多くみられる病態です。このほか、副甲状腺や甲状腺などの内分泌疾患と関係して起こるものもあります。副甲状腺は、副甲状腺ホルモン(PTH)を分泌し、カルシウム濃度と骨代謝(骨の作り直し)を調節しています。PTHは骨を破壊してカルシウム濃度を高めますが、過剰であると骨を破壊し過ぎてしまいます。このPTHが過剰になる副甲状腺機能亢進症や過剰な甲状腺ホルモンの作用は骨密度の低下をもたらします。

骨粗鬆症は骨強度(骨の強さ)が低下して骨折しやすい状態になりますが、この骨強度は、骨量の指標となる「骨密度」と、骨構造などの「骨質」の要因によって決まります。女性の骨量は、成長期に増加し20歳頃に最大骨量に達します。40歳代に入ると卵巣機能が衰え始め骨量が減少してきます。閉経前後の50歳頃からは女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が急激に低下し、さらに骨量の減少をきたします。エストロゲンは、破骨細胞(古い骨を吸収する細胞)と、骨芽細胞(新しい骨を作る細胞)の両方に作用します。閉経に伴いエストロゲンが欠乏することで、破骨細胞による骨吸収が亢進して、骨量が減少します。

また、ダイエットや偏食(カルシウム摂取不足)、運動不足、日光照射不足、喫煙、過度のアルコール摂取などの生活習慣も骨粗鬆症の原因となります。また、糖尿病、腎臓病(腎障害)、肝臓病(肝障害)、関節リウマチ、膠原病なども骨粗鬆症の危険因子と言われています。

生涯を通じての骨粗鬆症の予防は、若いうちに作られる骨量をできるだけ多くして、中年から減っていく骨量を最小限にとどめることを基本とします。生活の中で除去できる危険因子を早期に取り除くことが重要ですが、時には薬によるサポートが必要となります。

骨粗鬆症の診断は、骨粗鬆症に特徴的な脆弱性骨折(軽い力で折れる骨折)の有無、および骨密度の数値(特にYAM値)などを参考にして行います。骨密度の数値の一つであるYAM値が80以下であれば骨粗鬆症予備群と言われ、70以下では治療を検討することをお勧めします。ただ、骨折の経験があったり、他のお薬(ステロイドなど)の使用経験がある患者さん、リスク因子のある患者さんには、より治療を勧めることになるでしょう。このように、骨粗鬆症の治療の判断はYAM値だけではなく総合的に検討してきます。また、診断がつけば、他の疾患が原因となっていない原発性骨粗鬆症なのか、あるいは疾患が原因となっている続発性骨粗鬆症なのかを鑑別し、その結果によっても治療方針を検討します。

問診

問診では骨粗鬆症に関して質問します。食事や運動、飲酒・喫煙などの生活習慣や、これまでの骨折および病気の既往、骨粗鬆症の原因になりうる薬剤(ステロイドなど)の使用歴、年齢や閉経の時期などをうかがいます。これらは診断するうえで大切な手がかりとなります。

身体診察

身長と体重、背骨の変形、背部痛の有無などについて確認します。25歳頃の身長と比べてどの程度縮んでいるかということも、診断するうえでの指標になります。

レントゲン検査

せぼね(胸椎や腰椎)のX線写真を撮り、骨折や変形の有無、骨粗鬆化(骨がスカスカな状態になること)の有無を確認します。他の病気と区別するためにも必要な検査です。

骨密度検査

骨密度は骨の強さを判定するための代表的な指標です。骨密度検査では骨の中にカルシウムなどのミネラルがどの程度あるのかを測定します。

DXA(デキサ)法(骨密度検査)

波長の異なる2種類のX線を用いてその吸収率の差から、骨密度を測定します。全身のほとんどの骨を測ることができます。一般的に腰の骨(腰椎)や足のつけ根(大腿骨近位部)の骨密度を計測し数値として表します。若い人の骨密度の平均値と比較し、自分の骨密度が何%であるか(YAM)が示されます。現在、骨粗鬆症に関して、最も精度が高い検査と考えられています。

超音波法

超音波を踵(かかと)や踝(くるぶし)、すねの骨に当てて測定します。超音波の通過時間と減衰率で骨の硬さと質をみる方法です。X線を使用せずに手軽に検査ができるので健康診断などで使用されています。ただ、DXAほど正確ではないので治療の判断にはDXAを用います。

骨粗鬆症は痛みなどの自覚症状がなく、発症し進行するケースがほとんどです。背中や腰に痛みを感じたり、身長が縮んだりといった自覚症状が出た時には、かなり症状が悪化していることがあります。早期の診断と治療がとても重要です。骨密度検査は、骨の健康を知るうえで重要な手がかりとなります。とくに女性は症状が無くても、40歳を過ぎたら定期的な骨密度検査をお勧めします。

血液検査・尿検査

骨粗鬆症の治療薬には、腎機能の影響を受けたり、カルシウム(Ca)の値に影響を与えたりすることがあります。また、骨の生成や骨の破壊の状況を血液検査や尿検査で知ることができます。リスク因子も血液検査で調べます。そのため、治療法を決定する目的で治療前にこれらの検査を行います。また、治療開始後は、薬物の副作用が生じた場合にすぐに察知できるように、副作用チェックのための基本的な検査を定期的に行ってまいります。

骨粗鬆症はタイプによって治療に用いる薬剤が異なります。閉経後で骨折リスクが高い(骨密度が低い)方は、選択的エストロゲン受容体モジュレータ(SERM:selective estrogen receptor modulator:エストロゲンを補う薬剤)やビスホスホネート製剤(骨の吸収を抑える薬剤)が用いられます。骨折リスクの低い方には、活性型ビタミンD3製剤やSERMを用いるケースが多くなっています。また、治療にも関わらず骨密度が改善しない患者さんや、すでに骨折をした患者さん、重症の骨粗鬆症のある患者さんには、PTH製剤や最新の注射薬が用いられることがあります。最近では、作用機序の違う薬剤の併用療法も骨折リスクを減らすことが分かってきました。患者さんの年齢や病態に応じて治療薬を選択します。

骨を強化する生活習慣のポイントは、食事・運動・日光浴です。良い習慣を身につけて、骨粗鬆症を予防しながらイキイキとした毎日を送りましょう。膝や腰の痛み、股関節の痛み、体が弱ってきたために、よい生活習慣ができない患者さんは当院へご相談ください。痛みの減少に取り組みながら、できる運動や外出をふやしてくようなプログラムをご提案します。

骨密度を増加させるためにはカルシウムの摂取とともに、カルシウムの吸収を促進するビタミンDや、骨へのカルシウムの取り込みを助けるビタミンKなどの栄養素も必要です。エネルギーと栄養素を過不足なく摂取することがポイントになります。これらが食事で摂取できない患者さんや、接種しても増えてこない場合はお薬でサポートいたします。

カルシウム

牛乳・乳製品は、カルシウムの含有量が豊富なだけでなく、吸収率もすぐれています。適量の牛乳・乳製品を積極的に摂りましょう。カルシウム摂取量を増やす工夫として、小松菜などの緑黄色野菜、ひじきなどの海藻、豆腐などの大豆製品なども取り入れると良いでしょう。

ビタミンD

ビタミンDは骨量を保つうえで重要な栄養素で、食事と日光(紫外線)から体内に供給します。魚類やきくらげなどの食品を意識して摂りましょう。ビタミンDは日光が皮膚に当たることで活性化します。手や足に1日30分から1時間程度、日光を浴びるだけでも効果が期待できます。

ビタミンK

ビタミンKは納豆や海藻類などに含まれています。これらの食品を毎日の食事にバランスよく取り入れましょう。

運動不足は骨密度を低下させる要因の一つです。適度な運動は骨に圧力がかかり、その刺激が骨の形成を促進します。日常のなかに散歩や階段昇降などの運動を習慣として取り入れましょう。また、運動は転倒予防にも重要な役割を担っています。運動不足は筋肉量の低下を起こし、転倒リスクが高まります。転倒は高齢になるにつれて発生頻度が増加しますが、転倒により、大腿骨頚部を骨折してしまうと寝たきりの生活を余儀なくされます。無理のない運動を継続して行い、骨と筋肉の健康を維持していきましょう。膝や腰の痛み、股関節の痛み、体が弱ってきたために、よい運動習慣ができない患者さんは当院へご相談ください。痛みの減少に取り組みながら、できる運動をふやしてくようなプログラムをご提案します。

TOP