姿勢・アライメント

姿勢・アライメント

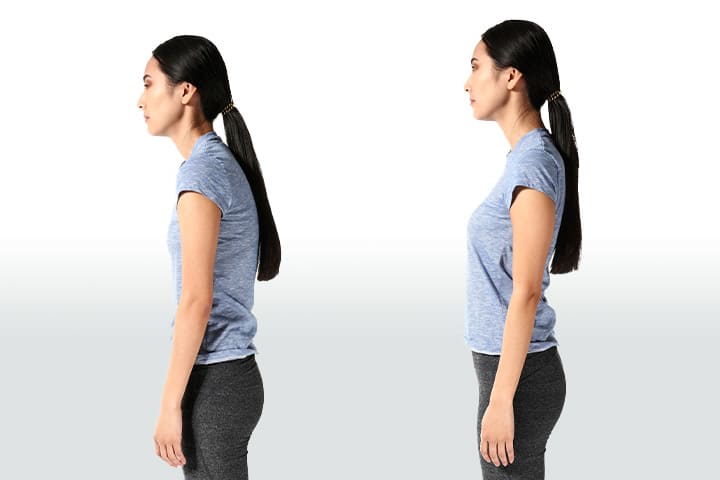

姿勢・アライメントとは、身体各部の骨や関節の配置・整列のことを指します。正しいアライメントは身体にかかる負担を最小限に抑え、痛みや障害の予防につながります。逆に不良姿勢やアライメント異常があると、様々な運動器のトラブルの原因となります。

例えば、猫背は、肩甲骨が前にでて、背中が丸くなり、頭や肩が前に出てしまう姿勢のことです。この状況が他のアライメントにも影響を与えて、骨盤が後ろに傾き、おへそが下を向くような異常な位置になります。すると、猫背は肩こりや首の痛みだけではなく、腰痛の原因ともなります。正しいアライメントとは、頭・肩・骨盤・おへそが一直線上にある状態で、体に余計な負担がかからず、筋肉や関節が効率よく働く姿勢です。猫背を改善することで、体のバランスが整い、首や肩だけではなく、腰や臀部などの痛みや不調の改善につながります。

また、以下の説明を読むとインソールでの治療がしばしば出てきます。これは、膝や足関節、足部の疾患の原因に、足部周辺の筋肉のバランスやアライメント異常が密接に関わっていることを意味します。逆にいうと、インソールで足部の何かを治療することで、足部以外の様々な症状も改善することを意味します。あらゆる痛み・ケガで、アライメントを念頭に置くということがとても重要なのです。

首の筋力が低下したり、神経の異常が起きたりすることで、頭を持ち上げることが難しくなり、前に垂れ下がった状態になる疾患です。加齢やパーキンソン病などが原因となる場合もあります。

3割ほどはレントゲンで首下がりを認めず、首下がり症の初期診断は難しい場合があります。頭を持ち上げることができなくなって初めて本人も周りも首下がりとして気づくことが多く、初期での診断を難しくしています。しかし、進行してしまうと筋肉組織が壊死して線維組織に置き換わってしまいリハビリでは回復しなくなってしまいます。

首下がり症候群の治療では、まず首の後ろ側の筋肉(頸部伸展筋)を強化するための運動器リハを行います。必要に応じて、首を支えるための装具(ブレース)を装着し、日常生活での首の負担を軽減します。寝返りを頻繁に行うように心がけて寝ましょう。原因として神経や筋の疾患が疑われる場合には、神経内科などと連携してより専門的な治療をします。症状が強い場合は手術による治療も検討されます。専門の病院をご紹介しますので気軽にご相談ください。

背中が丸まり、肩が前に出てしまう姿勢のことを猫背といいます。デスクワークやスマートフォンの長時間使用によって悪化しやすく、高齢者にも多く見られます。

姿勢の改善を目指す運動器リハを行います。まずは背中や肩甲骨まわりの筋肉を鍛える運動を行い、ストレッチや姿勢矯正体操を取り入れて、無理のない正しい姿勢を身につけていきます。必要に応じて、物理療法(温熱・電気治療など)や、生活習慣の見直し、日常の姿勢指導なども組み合わせて治療していきます。

肩が前方に巻き込まれた状態で、猫背と同時に見られることが多い姿勢の乱れです。肩甲骨の位置が不安定になり、様々な不調を引き起こします。

巻き肩の改善には、まず胸の筋肉(大胸筋や小胸筋)をストレッチで柔らかくし、同時に肩甲骨を安定させる筋肉(僧帽筋や菱形筋)を鍛える運動器リハを行います。日常の姿勢や動作に対する意識を高めることで、再発防止にもつながります。必要に応じて、ストレッチポールやテーピングなどの補助的な道具を活用することもあります。

スマートフォンやパソコンを長時間使用することで、首が前に突き出し、猫背や巻き肩といった姿勢不良を引き起こす疾患です。

首や肩の筋肉にかかる負担を減らすために、スマートフォンやパソコンの使用姿勢を見直すことから始めます。本人の自覚がないこともあり、運動器リハで症状の改善に努めます。画面の高さを目線に合わせるなどの工夫を行いながら、頸部や肩甲骨周囲のストレッチや筋力トレーニングを取り入れていきます。症状が強い場合は、電気治療やマッサージなどの物理療法を併用して、痛みやこりを和らげます。

背骨が左右に曲がり、ねじれを伴う状態を側弯症といいます。思春期の成長期に多く発症し、加齢により進行することもあります。

軽度の場合は、定期的なX線検査による経過観察と、体幹の筋力を整える運動療法を行います。湾曲の程度が中等度の場合には、装具を用いて進行を抑えます。重度の場合や日常生活に支障をきたす場合には、手術による脊椎の矯正・固定が検討されます。治療方法は、年齢や変形の進行度によって様々なため、医師が判断し適切な治療を行います。

両足を揃えたときに膝が開いてしまい、外側に曲がっているように見える状態です。原因不明のことも多いですが、加齢や生活習慣、筋力バランスの乱れ、大腿骨、下腿や足部のアライメント異常などが原因となります。

O脚自体は股関節からスネの骨、足関節、足部までの様々なアライメント異常の結果として起こっていることがあります。したがって、O脚自体を即座に治療することはできませんが、以下のような治療を組み合わせることで膝を痛めにくくしたり、変形性膝関節症の症状を軽減したりすることはできます。骨盤や股関節、太もも、足部の筋肉のバランスを整える運動器リハを中心に行います。歩き方や姿勢の改善にも取り組みながら、必要に応じて、足底に適切なサポートを加えるインソールや装具を使用します。すでに変形性膝関節症が発症している場合は、O脚を矯正して、X脚のようにする、膝を真っ直ぐにする手術を行う場合もあります。

膝が内側に寄り、両足を揃えても足首が離れてしまう状態をX脚といいます。原因不明のことも多いですが、成長期の骨の発達や筋力のアンバランス、股関節や足部のアライメント異常が原因になることがあります。3〜6歳ごろに見られる外反膝は正常な成長の過程で、その後成長と共に通常のアライメントになっていきます。

X脚の治療では、骨盤や股関節、太もも、足部の筋肉のバランスを整える運動器リハを中心に行います。歩き方や姿勢の改善にも取り組みながら、必要に応じて、足底に適切なサポートを加えるインソールや装具を使用します。成長期の子どもには経過観察を行いつつ、進行が見られる場合や症状が重い場合には、矯正手術を行うこともあります。

足裏のアーチ(土踏まず)が低く、足底全体が地面に接している状態です。先天的な要因や、足部柔らかさ、筋力の低下などで起こることがあります。

まずは足のアーチを支える筋肉(足底筋や後脛骨筋)を鍛える運動器リハを行い、アーチ機能の回復を図ります。タオルギャザーなどの自宅でもできるトレーニングも効果的です。あわせて、足底の状態に合わせたインソールを装着することで、歩行時の負担を軽減します。

足のアーチが過剰に高く、接地面が少ない状態を凹足(ハイアーチ)といいます。遺伝的な要因や神経・筋疾患によって生じる場合もあります。

凹足では足裏の接地面が少ないため、まずは足への衝撃をやわらげるためのクッション性に優れた靴やインソールの使用が重要です。加えて、運動器リハで足首や足底の柔軟性を高めるストレッチと、周囲の筋肉を安定させるトレーニングを行います。神経・筋疾患が原因となっている場合には、専門的な診断のうえで、根本的な治療を進めていきます。

TOP